प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है आज हम आपको सत्र 2024-25 के लिए Class 10 Science Chapter 10 मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार Notes PDF in Hindi कक्षा 10 विज्ञान नोट्स हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं |Class 10 Vigyan Ke Notes PDF Chapter 10 Maanav Netr Tathaa Rangabirangaa Samsaara

Human Eye and Colourful World .

Class 10 science Chapter 10 मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार

📚 Chapter = 10 📚

💠 मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार 💠

सत्र 2024-25

Table of Contents

| Textbook | NCERT |

| Class | Class 10 |

| Subject | विज्ञान |

| Chapter | Chapter 10 |

| Chapter Name | मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार |

| Category | Class 10 Science Notes |

| Medium | Hindi |

अध्याय एक नजर में Class 10 Science Chapter 10

Class 10 विज्ञान

पुनरावृति नोट्स

मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार

- नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है।

- वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी लगभग 25 cm होती है।

- दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष हैं- निकट-दृष्टि, दीर्घ-दृष्टि तथा जरा-दूरदृष्टिता। निकट-दृष्टि (निकट दृष्टिता – दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बनता है) को उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। दीर्घ-दृष्टि (दूरदृष्टिता – पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनते हैं) को उचित क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है।

- श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता हैं।

- प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है।

****

CBSE कक्षा 10 विज्ञान

पाठ-10 मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार

पुनरावृति नोट्स

इस अध्याय में हम मानव नेत्र का अध्ययन, उसके दोष और निवारण के बारे में पड़ेंगे। हम कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं जैसे- इंद्रधनुष बनना, आकाश का रंग लाल या नीला होना इत्यादि के कारणों का पता लगाएंगे।

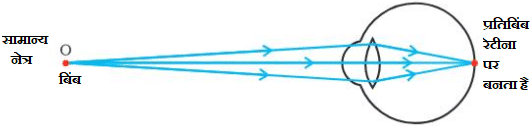

मानव नेत्र– यह एक अत्यंत मूल्यावान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय हैं। मानव नेत्र एक कैमरे के भांति कार्य करता है। जो हमें चारों ओर के रंगबिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह दृष्टिपटल पर उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।

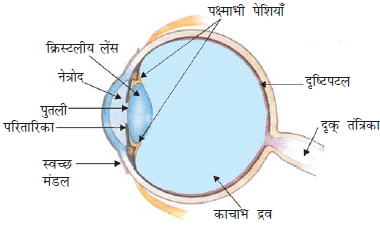

मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनका कार्य

कॉर्निया या स्वच्छ मंडल

– यह एक पतली झिल्ली है जिसमें से प्रकाश होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्न पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है।

नेत्र गोलक-

इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3cm होती है।

परितारिका (Iris)-

कार्निया के पीछे, एक गहरा पेशीय डायफ्राम, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है।

पुतली (Pupil)-

यह परिवर्ती द्धारक की भांति कार्य करती है। जिसका साइज़ परितारिका की सहायता से बदला जाता है। यह आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं।

अभिनेत्र लैंस-

यह एक उत्तल लैंस है। जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। और वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है।

पक्ष्भामी पेशियां (Ciliary muscles)-

अभिनेत्र लैंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। अभिनेत्र लैंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है ताकि हम वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकें।

रेटिना-

यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली हैं। जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, अधिक संख्या में पाई जाती हैं।

प्रतिबिंब बनते ही प्रकाश सुग्नाही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करत है। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करके हमें वस्तु के जैसा प्रतिबिंब दिखाता हैं।

पुतली कैसे कार्य करती हैं।

उदाहरण- आपने देखा होगा कि जब आप बाहर से सिनेमा घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ी देर बार आप देख पाते हैं। इसी प्रकार जब आप सिनेमा घर से बाहर प्रकाश में निकालते हैं तो आपकी आंख चुंधियां जाती हैं और एकदम बंद हो जाती है। थोड़ी देर बार आप प्रकाश में ठीक से देख पाते हैं।

यहां पर पुतली परिवर्ती द्धारक की भांति कार्य करती हैं। जिसका साइज्परितारिका (Iris) की सहायता से बदला जाता हैं।

प्रकाश अत्याधिक चमकीला है।

परितारिका सिकुड़ जाती हैं। पुतली को छोटा बना देती हैं। जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके।

जब प्रकाश मंद होता है।

परितारिका फैलाकर पुतली को बड़ा कर देती हैं। जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके।

अगर पारितारिका शिथिल है तो पुतल पूर्ण रूप से खुल जाती है।

सयंजन क्षमता- अभिनेत्र लैंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता हैं। लैंस की वक्रता पक्षभामी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

पक्षभामी पेशियां (Ciliary muscle) | |

शिथिल हैं | सिकुड़ जाती हैं |

1. अभिनेत्र लैंस पतला हो जाता है। | 1. अभिनेत्र लैंस मोटा हो जाता है। |

- नेत्र का निकट बिंदु

- सामान्य दृष्टि के लिए यह 25cm है।

- यह वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी वस्तु, बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती हैं।

- नेत्र का दूर बिंदु

- सामान्य दृष्टि के लिए यह अनंत दूरी पर होता हैं।

यह वह अधिकतम दूरी है जिस पर नेत्र, वस्तु, स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता हैं।

- सामान्य दृष्टि के लिए यह अनंत दूरी पर होता हैं।

दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन

मोतिया बिंद (Cataract)-

कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लैंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्णरूप से दृष्टि चली जाती है।

इसका निवारण शल्य चिकित्सा (Catraract Surgery) द्वारा हो सकता है।

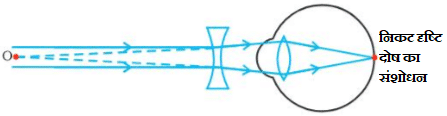

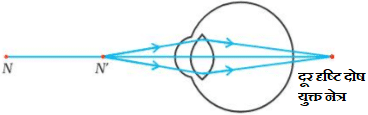

Myopia निकट दृष्टि दोष-

व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। परन्तु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बन कर उसके सामने बनता हैं।

दोष उत्पन्न करने के कारण

अभिनेत्र लैंस की वक्रता का अधिक होना।

नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना।

निवारण– इस दोष का संशोधन उपयुक्त क्षमता वाले अवत्तल लैंस से हो सकता हैं।

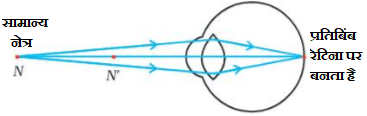

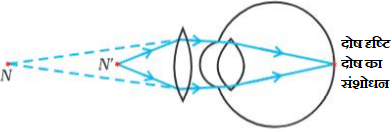

Hypermetropia (दूर दृष्टि दोष)

व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है परन्तु पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है।

नोष उत्पन्न करने के कारण

अभिनेत्र लैंस की फोकस दूरी का अत्याधिक हो जाना।

नेत्रगोलक का छोटा हो जाना।

निवारण- इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लैंस से संधोधित किया जा सकता हैं।

जरा दूरदृष्टिता-

आयु में वृद्धि होने के साथ-साथ मानव नेत्र की संमजन-क्षमता घट जाती है। इनका निकट बिंदु दूर हट जाता है।

कारण

पक्ष्यामी पेशियों का धीरे-धीरे दुर्बल होना।

क्रिस्टलीय लैंस के लचीलेपन में कमी आना।

कभी-कभी व्यक्ति दोनों प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं।

निवारण– द्विफोकसी लैंसों (Bifocal Lens} इसमें अवत्तल तथा उत्तल दोनों लैंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है ताकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे सकें। निचला भाग उत्तल लैंस होता है। ताकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे सके।

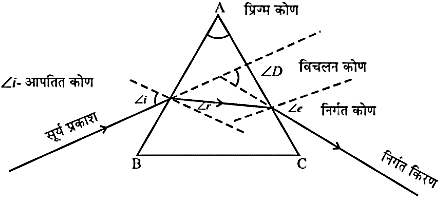

- प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन

प्रिज्य- इसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। - काँच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण

विचलन कोण (Angle of Deviation) ∠�→

आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनें कोण को विचलन कोण कहते हैं। ∠�

कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं।

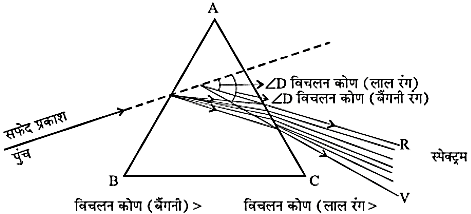

प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को वर्णो / रंगों की पट्टी में विभक्त कर दिया है।

दिखाई देने वाले विभिन्न वर्गों का क्रम ‘VIBGYOR’ है (V-बैंगनीं, I-जामुनी, B-नीला, G-हरा, Y-पीला, 0-नारंगी, R-लाल)

प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं?

श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा सात अवयी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश के विभिन्न वर्ण, आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते हैं।

लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है।

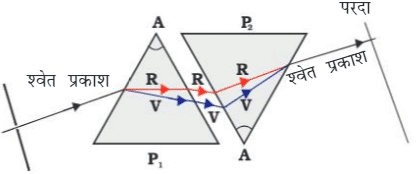

बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। - आइजक न्यूटन- सर्व प्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया।

एक दूसरा समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्गों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया। किन्तु उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिल पाए।

फिर उन्होंने एक दूसरा सर्व सम प्रिज्म, पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा के दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है।

न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य का प्रकाश सात वर्षों से मिलकर बना है।

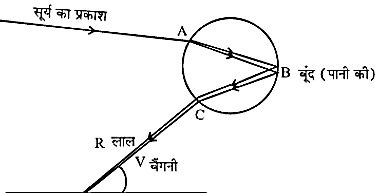

इन्द्रधनुष –

वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कर्मों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को इन्द्रधनुष कहते हैं। यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है।

जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। इसके तत्पश्चात् आंतरिक परावर्तन करके, पुनः बाहर निकले प्रकाश को अपवर्तित करती हैं।

प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे दिखाई देता है।

A पर → अपवर्तन/विक्षेपन

B पर → आंतरिक परावर्तन

C पर → आपवर्तन विक्षेपन

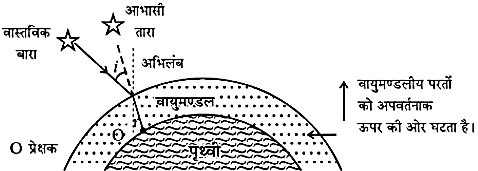

वायुमण्डलीय अपवर्तन

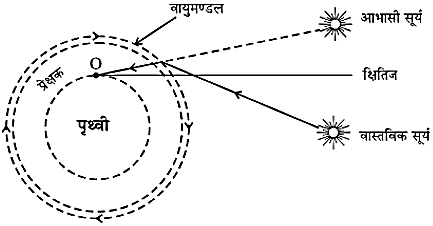

- तारे की आभासी स्थिति- यह तारे के प्रकाश के वायुमण्डलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमण्डल की विभिन्न परतों का तापमान और घनत्व अगल-अलग होता हैं। जिसके कारण वायुमण्डल की विभिन्न परतों का अपवर्तनाक अलग होता है।

दूर स्थिति तारा एक प्रकाश के बिंदु स्रोत, के समान प्रतीत होता है। जब यह प्रकाश पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश करता तो पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने में निरंतर अपवर्तित होता रहता हैं। क्योंकि वायुमण्डलीय माध्यम बदलता रहता है। अर्थात अपवर्तनांक बदलने के कारण प्रकाश अभिलंब की और झुकता रहता हैं। इस कारण तारे के आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न दिखाई पड़ती है। तारा हमें वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर दिखाई पड़ता हैं।

- तारों का टिमटिमाना– यह परिघटना भी वायुमण्डलीय अपवर्तन के कारण है।

दूर स्थिति तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के सामने प्रतीत होता है। क्योंकि, तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा-थोड़ा परिवर्तित होता रहता हैं। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती हैं। जिसके कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है।

इसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। - ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते?

ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता हैं। यदि ग्रह को प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह मानें, तो प्रत्येक स्रोत द्वारा, हमारे आंखों में प्रवेशकरने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिस कारण ग्रह टिमटिमायेंगे नहीं।

- अग्रिम सूर्योदय तथा विलबिंत सूर्यास्त- यह प्रकाशीय परिघटना भी वायुमण्डली अपवर्तन के कारण दिखाई देती है।

इस घटना के कारण हमें सूर्य, सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई सूर्योदय से हमारा मतलब है, सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना।

इस परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई पड़ती है। - प्रकाश का प्रकीर्णन-

टिंडल प्रभाव– जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमण्डल के महीन कणों (धुंआ, जल की सूक्ष्म बूंदे, धुल के निलंबित कण तथा वायु के अणु) से अक्राता हैं तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता हैं। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है।

जब प्रकाश का पुंज किसी घने जंगल के (canopy) वितान से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता हैं। - प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता हैं।

- अत्यंत सूक्ष्म कण

नीला वर्ण (कम तरंग दैर्घ्य) वाले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। - बड़े कण

लाल वर्ण (अधिक तरंग दैर्घ्य) वाले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। - अत्यंत बड़े कण

प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रतीक हो सकता है।

- अत्यंत सूक्ष्म कण

- बादल श्वेत प्रतीत क्यों होते हैं?

प्रकाश में प्रकीर्णिन करने वाला कण (वर्षा की बूंदे) का साइज बहुत बड़ा है। इसलिए सभी तरंगदैर्घ्य की किरणें (दृश्य प्रकाश) एक समान प्रकीर्णित होंगे और बादल सफेद प्रतीत होगा। - स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों है?

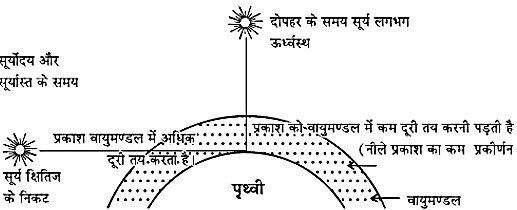

वायुमण्डल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बहुत छोटा है। नीले वर्ण की तरंगदैर्घ्य लाल वर्ण की तुलना में बहुत कम हैं तो यह अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित होगा। अर्थात नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करेगा।

अगर पृथ्वी पर कोई वायुमण्डल न हो तो प्रकीर्णन होगा।

कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, और आकाश काला प्रतीत होगा। - खतरे के संकेत का रंग लाल क्यों होता है?

लाल रंग कुहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है। क्योंकि इसी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हैं। (दृश्य किरणों में) इसलिए संकेत दूर से देखने पर भी लाल दिखाई देगा।

Rayleigh का नियम |

- सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग-

सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग हमें लाल प्रतीत होता है। क्योंकि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्य क्षितिज के समीप होता है। अर्थात सूर्य प्रकाश को नेत्रों तक पहुंचने से पहले वायुमण्डल की एक मोटी परत से गुजरना पड़ता हैं। क्षितिज के समीप नीले तथा बैंगनी वर्ग का अधिकांश भाग प्रकीर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला दृश्य प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। यानि की लाल वर्ण इिसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताम प्रतीत होता है। - दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है

दोपहर के समय, सूर्य सिर के ठीक ऊपर (ऊर्ध्वस्थ) होता है। इस समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को वायुमण्डल में कम दूरी तय करनी होती है। क्षैतिज अवस्थ की तुलना में। इसलिए दोपहर के समय थोड़ा सा भाग नीला या बैंगनी रंग (कम तरंग दैर्ध्य) का ही प्रकीर्ण होता हैं। जिसकी वजह से सूर्य श्वेत प्रतीत होता हैं।

**

मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं?

रेटिना (Retina) को दृष्टिपटल भी कहते हैं और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो परदे का कार्य करता हैं रेटिना कहलाता हैं । यह भाग प्रकाश संवेदनशील होता हैं।

रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिम्ब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता हैं।

कार्य :- (i) यह नेत्र लैंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिम्ब के लिए परदे का कार्य करता हैं।

(ii) इसकी कोशिकाएँ प्रकाश सुग्राही होती हैं जो इस पर बनने वाले प्रतिबिम्ब का अध्ययन भी करता हैं।

तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है?

तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है।

नेत्र – लेंस की फोकस – दूरी अधिक हो जाने से कौन – सा दृष्टि दोष होता हैं?

दीर्घ दृष्टि दोष (हाइपरमायोपिया) में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता हैं परन्तु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता हैं। ऐसे व्यक्ति का निकट बिन्दु सामान्य निकट बिन्दु 25 सेमी पर न होकर दूर हट जाता हैं । इसमें प्रतिबिम्ब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता हैं। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेमी से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता हैं।

कारण :-

(i) अभिनेत्र लैंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना।

(ii) नेत्र गोलक का छोटा हो जाना।

नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिम्ब होता है

अभिनेत्र लैंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लैंस हैं जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता हैं।

कार्य :- यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिम्ब बनता हैं।

Class 10 Science Notes In Hindi Chapter – 10 मानव नेत्र तथा

Class 10th Science Chapter 10 मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार

मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार | कक्षा 10 विज्ञान chapter 10 [Full …

class 10 science chapter 10 manav netra tatha rang biranga .

Class 10 Science Chapter 10 Notes In Hindi ( मानव नेत्र तथा …

मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार नोट्स कक्षा 10 | Class 10 Physics

NCERT Class 6 to 12 Notes in Hindi

प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है आज हम आपको Class 10 Science Chapter 4 कार्बन एवं उसके यौगिक Notes PDF in Hindi कक्षा 10 विज्ञान नोट्स हिंदी में उपलब्ध करा रहे हैं |Class 10 Vigyan Ke Notes PDF

URL: https://my-notes.in/

Author: NCERT

5

Pros

- Best NCERT Notes in Hindi

I want add in your WhatsApp group